自社の商品やサービスをもっと多くの人に知ってもらいたいけどどうすれば良い?

中小企業の経営者や個人事業主の方なら、一度はこのような課題に直面したことがあるのではないでしょうか。その解決策の一つとして今、大きな注目を集めているのが「クラウドファンディング(以下クラファン)」です。

今回は、京都市動物園が実際に取り組んだクラファンの事例からみえてくる魅力的なリターン設計やファンとの繋がりづくりを深掘りしていきます。サルワールドの深刻な老朽化を改善するためにクラファンを行い、3,090万円もの支援を得たクラファンのコツを解説します。

京都市動物園のクラファン挑戦~老朽化施設の抜本的改善を目指して

京都市動物園がクラウドファンディングに踏み切った最大の理由は、園内の「サルワールド」と呼ばれるエリアの深刻な老朽化でした。

サルたちの暮らしを守るための決断

「サルワールド」の中心であるサル島と類人猿舎は、それぞれ1937年(サル島)と1969年(類人猿舎)に建設された歴史ある施設です。

しかし、建設から数十年が経過し、コンクリートのひび割れや設備の不具合が多発するなど、安全面や衛生面での課題が浮き彫りになっていました。特に、夏は50度を超え、冬は厳しい寒さにさらされるなど、動物たちが快適に過ごす環境とは言えませんでした。

この状況を改善し、動物福祉の観点からより良い飼育環境を提供するため、大規模な再整備事業が計画され、その費用の一部を募るためにクラファンが活用されました。

目標を大幅に超える支援と共感の輪

このプロジェクトは、多くの人々の共感を呼びました。プロジェクト開始から約10日で500万円、1ヶ月半で1000万円に到達するなど順調に支援を伸ばし、最終的に13,875人の支援者から3,090万7,700円の支援を得ました。

この成功は、単に施設が新しくなることへの期待だけでなく、動物園の歴史や、そこで暮らす動物たちへの深い愛情を持つ人々がいかに多いかを証明する結果となりました。支援金は、新しい施設「東サル舎」と「新類人猿舎」の建設に充てられ、サルたちの生活環境の劇的な改善が実現します。

なぜ、これほどの成功を収めることができたのでしょうか。そこには、支援者の心を掴む巧みな戦略がありました。次のセクションでは、支援者の心を掴むクラファンのポイントを解説します。

クラファンの基本とふるさと納税型クラファンの魅力

クラファンは、インターネットを通じて不特定多数の人々から資金を調達する仕組みです。「クラウド(群衆)」と「ファンディング(資金調達)」を組み合わせた造語で、2000年代にアメリカで生まれ、日本でも2010年代から本格的に普及しました。

クラファンの特徴とメリット

単なる資金調達と一線を画すのは、その共感性にあります。京都市動物園のクラファンのように京都市の市民のみならず、他県や海外の方といった広域からの支援を得ることができ、数千万円もの支援が集まることも珍しくありません。

テストマーケティングになる: プロジェクトを通じて、事業アイデアが世の中にどれだけ求められているかを測れます。

熱量の高いファンを獲得できる: 支援者は単なる顧客ではなく、事業を初期から応援してくれる強力なパートナーになります。

PR効果が期待できる: プロジェクト自体が話題となり、メディアに取り上げられるなど、広告費をかけずに認知度を高めるチャンスが生まれます。

このように、クラファンは事業の立ち上げや成長を多角的にサポートする、強力なツールなのです。

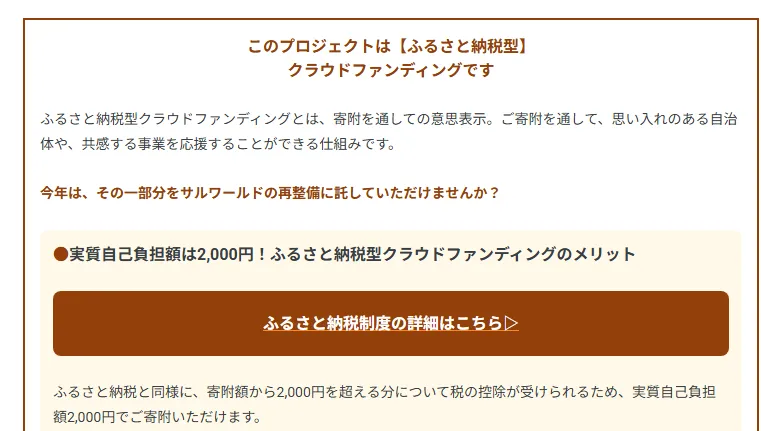

ふるさと納税型クラウドファンディングの特徴

特に注目すべきは、京都市動物園が採用した「ふるさと納税型クラファン」です。これは寄付型の一種で、以下の特徴があります。

- 寄附を通じて自治体や共感する事業を応援する仕組み

- 寄附額から2,000円を超える分について税の控除が受けられる

- 実質自己負担額2,000円で支援が可能

- 支援者にとって税制優遇のメリットが大きい

- 自治体が主体となるため信頼性が高い

実質自己負担額を2,000円に抑えることができるため、金銭的なハードルを下げて支援を募ることができます。プロジェクトページではこれらの情報を記載し、支援をしてもらいやすくする施策がなされていました。

京都市動物園は、なぜ多くの支援を集められたのか

京都市動物園のクラファンでは、3000万円を超える支援が集まりました。多くの支援を集めるに至った理由を探ることで、中小企業の方も活用できるヒントが見えてきます。

地域住民の「思い出」という強力な支援動機

1903年(明治36年)に開園した京都市動物園は、日本で2番目に長い歴史を持ち、多くの市民にとって「子どもの頃に親しんだ思い出の場所」です。こうした地域への愛着や個人的な思い出は、「あの場所を応援したい」という強い支援動機に直結します。

自社のサービスや商品が、特定の地域やコミュニティとどのような繋がりを持っているか、改めて見直してみるのも良いでしょう。

動物たちの魅力と「体験」を掛け合わせたリターン設計

写真や動画は、プロジェクトの魅力を直感的に伝える上で非常に重要です 。その上で京都市動物園が巧みだったのは、単に動物の可愛らしさを見せるだけでなく、支援者が特別な体験を得られるユニークなリターンを多数用意した点です。

類人猿舎さよなら探検ツアー

生まれ変わる前の類人猿舎のバックヤードを見学できる限定ツアー。「今しかできない体験」は、支援者の心を強く惹きつけます。

飼育体験(サルたちが喜ぶ顔がみたい!)

普段は入れない場所で、フィーダー作りやハンモック作りを体験できるリターン。モノの提供ではなく、「特別なコト(体験)」を提供することで、高い付加価値を生み出しています。

山極先生や園長たちとサルの世界にどっぷりつかる夜

ゴリラ研究の世界的権威である山極壽一氏や園長と直接対話できる、まさにプレミアムな体験。専門性や権威性を活用し、高額ながらも支援したいと思わせるリターン設計の好例です。

ミックス足形タンブラー

様々な動物の足形をデザインしたタンブラー。「園長の足形も…!?」という遊び心あふれる仕掛けで、ファンを楽しませました。

【佐々木酒造】京都市動物園オリジナルラベルの日本酒

俳優・佐々木蔵之介さんのご実家としても有名な地元の酒蔵「佐々木酒造」とのコラボレーション。地域企業との連携は、双方のファンにアプローチできる優れた戦略です。

多様な価格帯とリターン設計

エントリー層(1万円以下): 気軽に支援できる価格帯、オリジナルグッズやデジタルコンテンツ

メイン層(1〜10万円):支援の中心となる価格帯、体験型や限定商品

プレミアム層(10万円以上): 特別感のある高単価リターン、一対一の体験や限定権利

京都市動物園の例では、佐々木酒造とのコラボ日本酒(25,000円)のように、地元企業との連携でオリジナリティを演出しています。中小企業も同様に、他社との協業でユニークなリターンを生み出すことが可能です。

ビジュアル訴求力の最大活用

動物園という業態の特性上、京都市動物園は写真や動画による訴求力に優れています。動物の愛らしい姿や飼育員の献身的な活動は、見る人の心を動かします。

プロジェクトページでは動物園の現状や飼育している猿の様子などを写真・動画を見ることができ、視覚的に現状の問題を見える化しています。

中小企業への応用ポイント

製造業:職人の手作業風景や製造過程の動画

飲食業:料理の調理過程や食材のこだわり

サービス業:お客様の笑顔や喜びの声

IT業:開発チームの様子やプロダクト紹介

明日から始める!クラファン成功への3ステップ

では、実際にプロジェクトを始めるにはどうすればよいのでしょうか。京都市動物園の事例も参考に、具体的な流れを見ていきましょう。

ステップ1:事前準備でスタートダッシュを決める

プロジェクト成功の鍵は、公開前の準備にあります。いきなりページを公開するのではなく、まずはSNSや公式サイト、LINE公式アカウントなどで「クラファンを始めます!」と事前告知を行いましょう。

興味を持ってくれた人々にニュースレター登録などを促し、プロジェクトの進捗や開始日を継続的に発信することで、公開初日の支援率を劇的に高めることができます

ステップ2:自分らしい支援の「選択肢」を用意する

リターンは、価格や内容に幅を持たせることが大切です。

先の京都市動物園の例のように、手軽に応援できるグッズから特別な体験ができるプランまで、複数の選択肢を用意することで、支援者は自分に合った応援の形を見つけやすくなります。

ステップ3:支援後もありがとうで繋がりを深める

プロジェクトが成功したら終わり、ではありません。支援してくれた方々へのお礼はもちろん、プロジェクトの進捗状況や動物たちの近況などを定期的に報告することで、支援者は「応援してよかった」と改めて実感し、長期的なファンになってくれる可能性が高まります。

この繋がりこそが、次の事業展開における大きな財産となるのです。

クラウドファンディングの基礎的な知識や実行方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。

まとめ

京都市動物園の事例から学べる最も重要なポイントは、「共感とつながりづくり」の重要性です。単なる資金調達手段としてではなく、顧客や地域との関係を深める機会として捉えることで、長期的な事業成長につながります。

中小企業がクラファンを活用する際は、以下を心がけてください。

- 自社の強みと地域性を活かす

- ビジュアルで感情に訴えかける

- 多様なニーズに応える価格設定

- 継続的な関係構築を重視する

- 実現可能な計画で確実に実行する

クラファンは一度きりのイベントではありません。京都市動物園のように継続的に取り組むことで、支援者コミュニティを育て、事業の持続的成長につなげることが可能です。

本記事ではクラファンの部分的なことのみをお話しましたが、プロジェクトの準備や運営には、多くの専門的な知識が求められることも事実です。プロジェクトの成功に向けて専門的なアドバイスが必要な方は、ぜひLEAGUEにご相談ください。

LEAGUEは国内外を問わずクラファンにおいても多くのサポート実績があります。クラファンの企画から実施まで、無料でご相談に対応いたします。お気軽にご連絡ください。

コメント