文化財の保存って大事だと思うけどお金って大丈夫なの?経営って厳しそうだけど…

そんな厳しい状態を解決できるのが、クラウドファンディングだよ。

新規事業の立ち上げや新商品の開発において、中小企業の経営者や個人事業主の皆様が直面する大きな課題の一つが資金調達です。同様に、日本の大事な文化を未来に継承するためには、相応の費用がかかることが現状の問題点となっています。

実は今、クラウドファンディング(以下、クラファン)の世界で注目されているのが文化財保護という領域です。しかし、単にプロジェクトを公開するだけで、多くの支援が集まるわけではありません。成功の裏には、人々の心を動かし、「応援したい!」と思わせる緻密な戦略があります。

北海道函館市の高龍寺が実施した重要文化財「釈迦涅槃図」の修復プロジェクトは、わずか2ヶ月で1,634名の支援者を集め、目標の1,100万円を超える約1,628万円の支援を獲得しました。

この記事では、高龍寺の成功事例を詳しく紐解きながら、中小企業の経営者や個人事業主の皆さんにも応用できる共感を生むクラファン」の本質をお伝えします。

高龍寺がクラファンを行った理由と結果

まず、この注目すべきプロジェクトがどのようなものだったのか、その背景と結果を紹介します。

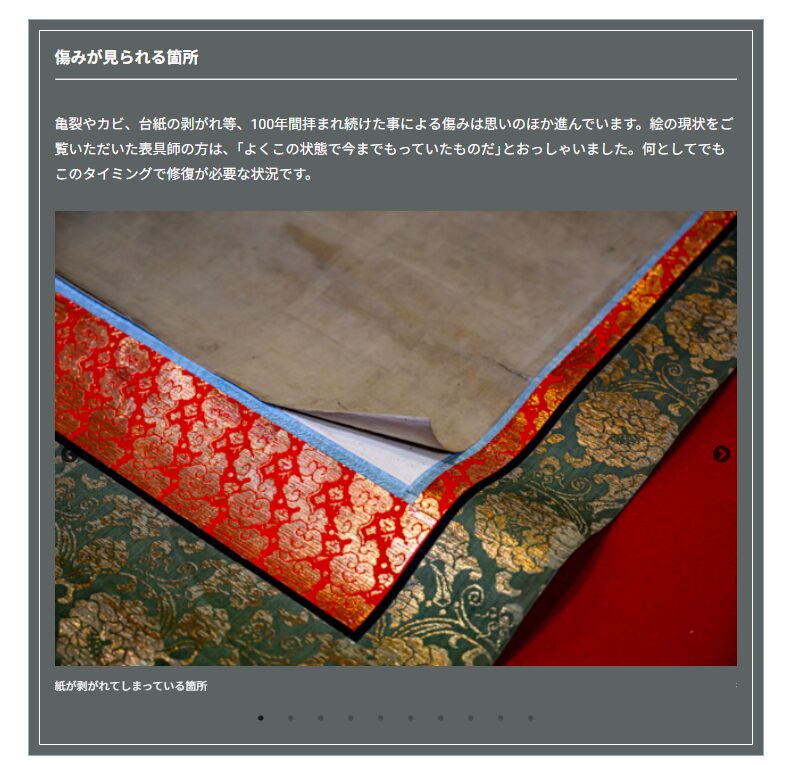

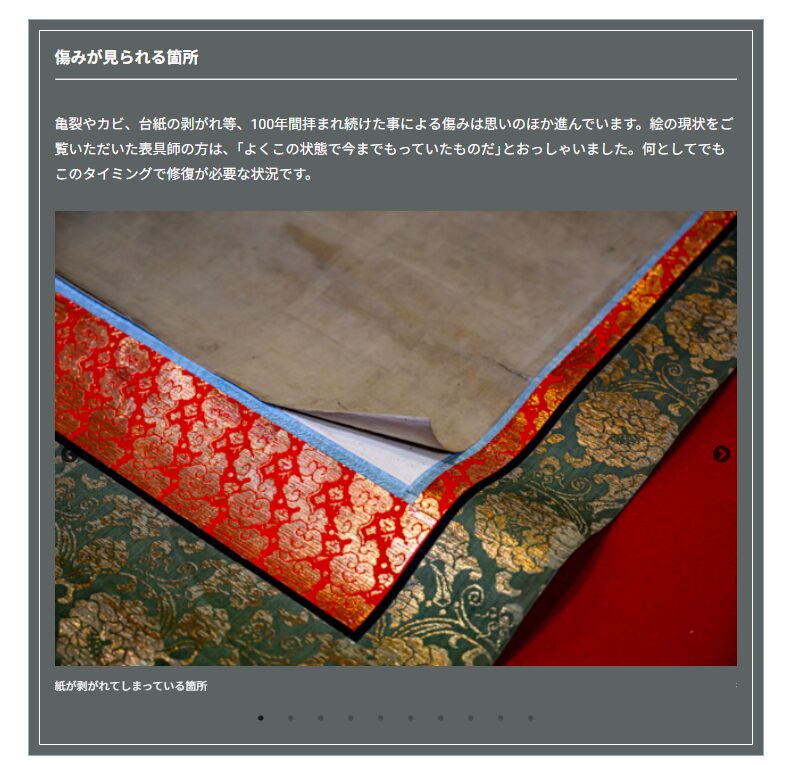

120年ぶりの修復、待ったなしの状況

高龍寺が所蔵する「釈迦涅槃図」は、江戸時代後期の松前藩士・蠣崎波響(かきざきはきょう/1764-1826)が描いた重要文化財です。和洋を融合した独自の画風で知られる蠣崎波響の貴重な作品ですが、長い年月を経て痛みが進行し、修復が急務となっていました。

文化財修復には専門的な技術と莫大な費用が必要です。見積もりによると、修復費用は1,100万円。地方寺院にとって、この金額を単独で用意するのは決して容易なことではありません。

檀家数の減少、管理者の高齢化といった課題を抱える中で、高龍寺が選んだ道がクラファンでした。

予想を大きく上回った支援の輪

プロジェクト名:道指定文化財・蠣崎波響『釈迦涅槃図』を120年ぶりに修復し未来へ!

実施期間:2023年10月03日~11月30日

目標金額:1,100万円

このプロジェクトは、2023年10月3日にスタートし、支援を順調に獲得しました。

開始からわずか15日(10月18日)で目標の50%を達成

約1ヶ月後(11月2日)には目標金額を達成

勢いは止まらず、11月21日には次の目標(ネクストゴール)も達成

最終的に、直接支援を含め1,634名もの支援者から、1,628万円という大きな資金が集まりました。これは、単に修復費用が集まっただけでなく、文化財を未来へ残したいという多くの人々の想いが集結した証拠と言えるでしょう。

クラファンの基本とオリジナリティあふれるリターン事例

クラファンの基本的な流れは、意外とシンプルです。

クラファンの基本と流れ

クラファンを簡潔に説明すると、「インターネットを通じて「こんなことをやりたい!」と発信し、それに共感した人たちから少しずつ資金を集める仕組み」です。

従来の銀行融資との大きな違いは、審査の厳しさやスピード感。銀行だと事業計画書を作って、審査を受けて…と数週間から数ヶ月かかることも珍しくありません。一方クラファンなら、アイデアと熱意次第で、数日で目標額に到達することも可能です。

クラファン実施までの主な流れは、以下の通りです。

「何のために資金を集めるのか」というプロジェクトの核を固めます。例えば、新商品の開発費用・新店舗の開店資金など、具体的で共感を呼びやすいテーマを設定することが成功への第一歩です。

支援してくれた人への感謝のしるしである「リターン」は、プロジェクトの魅力を大きく左右する重要な要素です。商品やサービスだけでなく、アスルクラロ沼津の事例のように、その事業者だからこそ提供できる「特別な体験」は非常に人気があります。

プロジェクトの準備が整ったら、CAMPFIREやMakuakeといった専門のプラットフォームに登録し、プロジェクトページを公開します。そして公開後は、SNSやプレスリリース、既存顧客へのメルマガなどを活用し、一人でも多くの人にプロジェクトの存在を知ってもらうための地道な情報発信が不可欠です。

高龍寺の特別感あふれるリターン例

クラファンで重要なのがリターン(支援者への返礼品)の設計です。リターンは単なるお礼の品ではなく、プロジェクトの世界観を体現し、支援者に特別な体験を提供するものである必要があります。

高龍寺のプロジェクトでは、実に多様なリターンが用意されました。いくつか具体例を解説します。

クラファン限定のグッズ系リターン

記念品型リターン:思い出を形に残す

- クラファン限定クリアファイル

-

参照:道指定文化財・蠣崎波響『釈迦涅槃図』を120年ぶりに修復し未来へ!(READYFOR) -

日常的に使えるアイテムで、手軽に参加できる価格設定です。

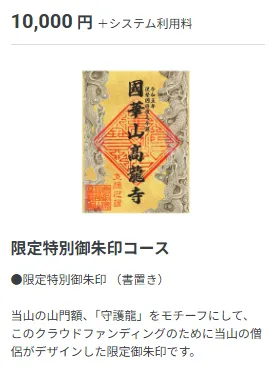

- 限定特別御朱印

-

参照:道指定文化財・蠣崎波響『釈迦涅槃図』を120年ぶりに修復し未来へ!(READYFOR) -

高龍寺の山門額「守護龍」をモチーフに、僧侶がこのプロジェクトのためだけにデザインした書置き御朱印。限定という言葉の力と、御朱印収集という趣味の文脈をうまく取り込んでいます。

- 謹製寺ねこセット

-

参照:道指定文化財・蠣崎波響『釈迦涅槃図』を120年ぶりに修復し未来へ!(READYFOR)

高龍寺に居候する猫たちを僧侶自らが撮影・プロデュースした完全オリジナル品です。寺ねこというユニークな切り口が、SNSでの拡散にもつながりました。

寺ならではの特別体験型リターン

- 特別祈祷

-

参照:道指定文化財・蠣崎波響『釈迦涅槃図』を120年ぶりに修復し未来へ!(READYFOR) -

ご祈祷後、大般若経の表紙を使った祈祷札を郵送。宗教的な価値を求める層に響く内容です。

- 特別拝観

-

参照:道指定文化財・蠣崎波響『釈迦涅槃図』を120年ぶりに修復し未来へ!(READYFOR) -

住職による個別案内で、通常非公開の慈雲閣(歴代禅師逗留の際の客殿)も見学可能。体験に価値を感じる支援者向けの設計です。

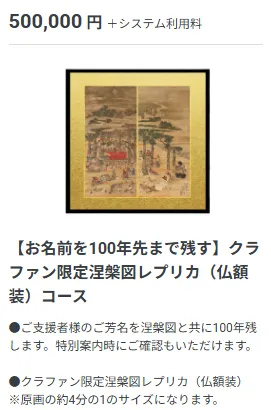

- クラファン限定涅槃図レプリカ(仏額装)

-

参照:道指定文化財・蠣崎波響『釈迦涅槃図』を120年ぶりに修復し未来へ!(READYFOR)

支援者の芳名が涅槃図と共に100年残り、特別案内時に確認できます。高額ですが、歴史に名を刻むという特別な価値を提供しています。

このように、高龍寺は種類の異なるジャンル・価格帯の異なる複数のリターンを用意しました。少額でも気軽に参加できる選択肢から、高額支援者向けの特別な体験まで、幅広い支援者のニーズに応えています。

高龍寺の成功事例から見る、成功するクラファンのコツ

1,600万円以上を集めた高龍寺のプロジェクト。その成功の裏には、経営者の皆様が新規事業や商品開発に応用できる、緻密な共感の作り方があります。

目的を明確に、数字で示す

「釈迦涅槃図の修復費用1,100万円を集める」という目標は、誰が見ても分かりやすい設定です。「なんとなく資金が欲しい」ではなく、何のために、いくら必要なのかを具体的に示すことで、支援者は自分の1万円、3万円がどう使われるのかをイメージできます。

さらに、「もし追加で資金が集まったら、さらに別の環境改善設備を導入します」という段階的な目標(ネクストゴール)を提示したことも、支援の輪を広げる上で効果的でした。

新規事業でも同じです。新商品開発という漠然とした目的ではなく、「試作品製作に50万円、初回生産ロットに200万円」と内訳を示せば、支援者は納得して応援できます。

ストーリーで感情を動かす

現状の問題点を伝えるだけでは人は動きません。高龍寺のプロジェクトページには、こんなストーリーが散りばめられていました。

- 蠣崎波響という人物の歴史的背景

- 120年間守られてきた文化財の重み

- 函館という地域と寺の関わり

- 修復を担う職人の技術

特に効果的だったのが、「過去・現在・未来をつなぐ」という時間軸の提示です。支援者は単に「お金を出す人」ではなく、歴史継承の担い手になれる。この参加意識が強い支援動機を生みました。

あなたのビジネスにも必ずストーリーがあります。以下のポイントを参考に、ストーリーを丁寧に説明してください。

- なぜこの事業を始めたのか

- どんな課題を解決したいのか

- 実現したらどんな未来が待っているのか

プロジェクトを後押しする応援団の可視化

人は、多くの人が応援しているものを応援したくなるものです。高龍寺は、プロジェクトページに函館市長や大学の名誉教授、地元の音楽バンドなど、著名人からの応援コメントを掲載しました 。

経歴のある方々も応援しているという事実が、プロジェクトの信頼性を担保し、自分も支援してみようという安心感を与えます。皆さんの事業においても、業界の専門家や既存の優良顧客から応援の声をもらい、それを発信することは非常に有効です。

熱狂を継続させる「ストレッチゴール」

盛り上がっているプロジェクトは、目標金額を素早く達成することがあります。そこでプロジェクトを止めてしまうことは、実にもったいないことですので、次の施策をあらかじめ用意してください。

高龍寺は、最初の目標1,100万円を達成するとすぐに、1,500万円という次の目標(ストレッチゴール/ネクストゴール)を設定しました。そして、「涅槃図を掲示するウインチの設置」や「当時の彩色を復元したレプリカの作成」といった、新たな使い道を約束したのです。

これにより、一度支援した人のさらなる応援や、乗り遅れた人の今からでも参加したいという意欲を引き出し、プロジェクトの熱狂を最後まで持続させることに成功しました。

まとめ

高龍寺の「釈迦涅槃図」修復プロジェクトを通じて、クラファンが単なる資金調達手段ではなく、共感を軸にした文化継承の仕組みとして活用できることを解説しました。

この事例から私たちが学ぶべきことは、資金を集めるには「守りたい、応援したい」という人の純粋な想いを引き出す物語と仕組みが不可欠である、ということです。

本記事を読んで、クラファンって面白そうと感じたひとは、ぜひともクラファンに向けた準備を始めてください。「クラファンっていっても、何から初めたらいいのかわからいよ…」という方は、弊社LeaguEにおまかせください。

クラファンで人気となりやすいプロジェクトの特徴やリターンの設計、プロジェクトページの作り方など、LeaguEではクラファンのフルサポート体制を整えています。クラファンの企画から実施まで、無料でご相談を承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

コメント