紫電改(しでんかい)ってなに?

太平洋戦争末期に活躍した、旧日本海軍の戦闘機のことだよ!

太平洋戦争末期に活躍した旧日本海軍の戦闘機・紫電改。現在、日本で唯一現存するその機体を守り伝えるため、愛媛県愛南町の展示館がクラウドファンディングに挑戦しました。

老朽化が進む展示館を建て替え、次世代に平和のメッセージを伝えるための取り組みは、多くの注目を集め、8100万超の資金調達に成功。支援の輪は地元住民にとどまらず、全国の航空ファンや歴史愛好家にも広がり、資金は単なる施設改修費を超えて”未来へ記憶をつなぐ原動力”となったのです。

その過程には、クラウドファンディングを成功させる上で参考となる仕組みや工夫が数多く隠されていました。本記事では紫電改展示館の挑戦を例に、成功の要点をわかりやすく解説していきます。クラウドファンディングを検討している経営者の方は、ぜひ参考にしてください。

クラウドファンディングとは?

クラウドファンディングとは、不特定多数の人々からインターネットを通じて少額ずつ資金を集める仕組みです。

近年、この手法は地域の文化資産保存や事業資金調達にも広く活用されており、今回紹介する紫電改展示館の建て替えプロジェクトもその好例です。

紫電改の歴史

旧日本海軍が太平洋戦争末期に開発した戦闘機・紫電改は、約400機生産され当時の日本最高水準の技術を結集した名機とされています。

愛媛県愛南町の紫電改展示館に現存する機体は、1945年7月の空中戦の末に久良湾へ不時着水し、1978年に地元ダイバーによって海底で発見されました。

翌1979年に引き揚げられたこの紫電改は、防錆処理など最低限の補修を受けた上で1980年から展示公開され、国内で唯一現存する実機として戦争の記憶と恒久平和の大切さを伝える象徴的存在となっています。2025年7月には重要航空遺産にも認定され、その文化的価値が改めて注目されました。

展示館建て替えの必要性とクラウドファンディングの活用

紫電改を収蔵・展示する現在の展示館は1980年の開館以来45年が経過し、老朽化と来館者減少が課題となっていました。愛媛県は展示施設の再整備計画を立て、2026年度の新館完成を目指しています。

しかし、貴重な紫電改機体を移設するには機体補強や専用架台の用意など慎重で高度な作業が必要で、当初見込みより費用が大幅に増加しました。

このため県はふるさと納税型のクラウドファンディングを活用し、不足する移設費用の一部を広く寄付で募る決断をしました。戦後80年という節目にあたり、「恒久平和の願いを未来へ繋ぐ」という紫電改の意義に共感した全国の支援者から資金を募る狙いです。クラウドファンディング募集は2025年7月1日に開始され、9月5日までの約2か月間で目標達成に向けた挑戦が展開されました。

紫電改のプロジェクトは大成功を収める

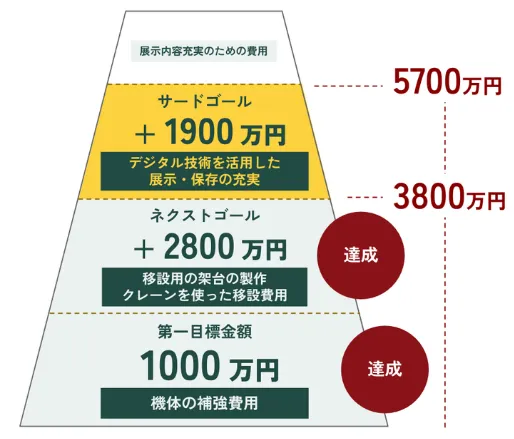

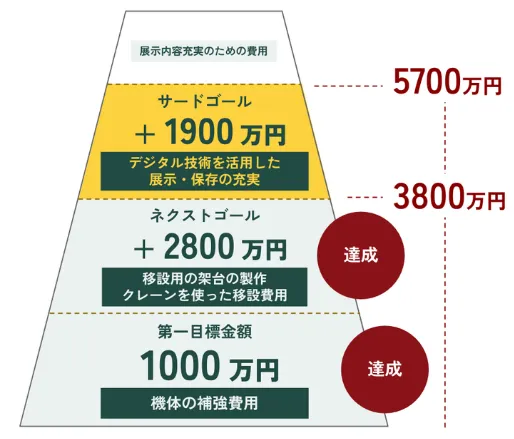

紫電改展示館建て替えのクラウドファンディングは、開始直後から大きな反響を呼び、当初設定された資金目標を次々とクリアしていきました。

愛媛県が設定した初期目標額は1,000万円でしたが、この第1目標は開始からわずか3日間で達成されています。

続いて紫電改移設の本格的な費用に充てる第2目標3,800万円が掲げられ、こちらも8月10日までに目標到達を果たしました。

さらに県は展示内容充実のためデジタル資料アーカイブ等に充てる第3目標5,700万円を設定。結果8,100万超の資金調達に成功しています。

段階的に目標金額を達成していくストレッチゴールを示す戦略により支援の勢いが途切れず、結果的に目標金額を次々と上積みする展開となりました。

ストレッチゴールとは?

ストレッチゴールとは、クラウドファンディングで最初の目標を達成したあとに設定する次の段階の目標です。小さな目標を積み重ねることで進捗がわかりやすくなり、支援の勢いを保ちやすくなります。

支援を集めるために活用された工夫と戦略

紫電改クラウドファンディング成功の背景には、支援を呼び込むための様々な工夫と戦略がありました。主なポイントを整理すると以下の通りです。

歴史的ストーリーの訴求

紫電改を「戦争の記憶を伝える平和の象徴」と位置づけ、その歴史的意義やプロジェクトの社会的意義を前面に打ち出しました。戦後80年という節目にあたり、唯一現存する実機を未来へ繋ぐストーリーは多くの人の共感を得る大きな原動力となりました。

明確な資金用途と段階目標

資金の使途を明確に示し、目標金額を段階的に設定したことも成功要因のひとつです。

第1目標の1,000万円は機体補強など移設準備費用、第2目標の3,800万円は移設作業(専用土台製作やクレーン搬送等)費用というように、資金の使い道を具体的に明示。目標達成の都度新たなゴールを提示し、支援者に「さらに充実した展示実現」など次の目的を共有することで、継続的な支援と話題喚起に繋げました。

ふるさと納税の活用による支援拡大

支援者からは「平和を次世代に伝えたい」「貴重な航空遺産を守りたい」といった共感のメッセージが多く寄せられており、紫電改の歴史的価値に賛同した幅広い世代・地域の人々がプロジェクトを後押ししました。

ふるさと納税を利用したことで全国規模での支援の輪が広がり、紫電改の保存プロジェクトは単なる地域の取り組みを超えて、多くの人々の思いを乗せた社会的な活動となったのです。

魅力的な返礼品

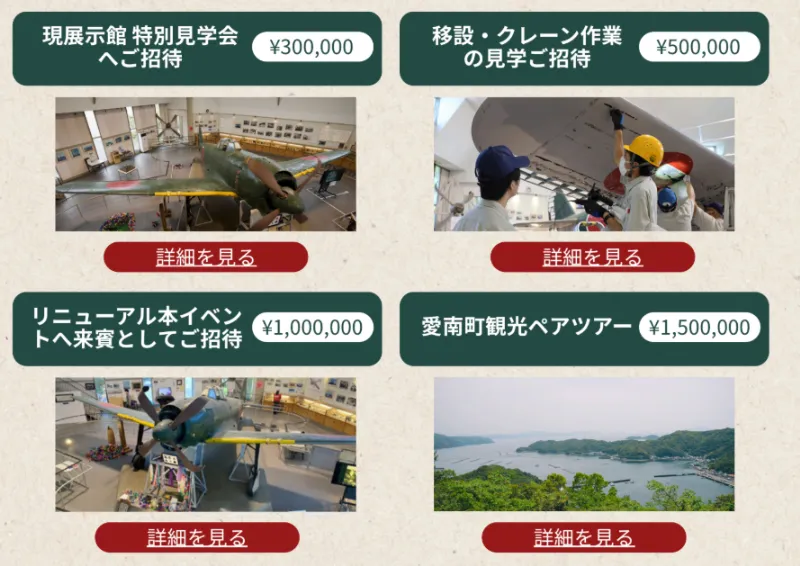

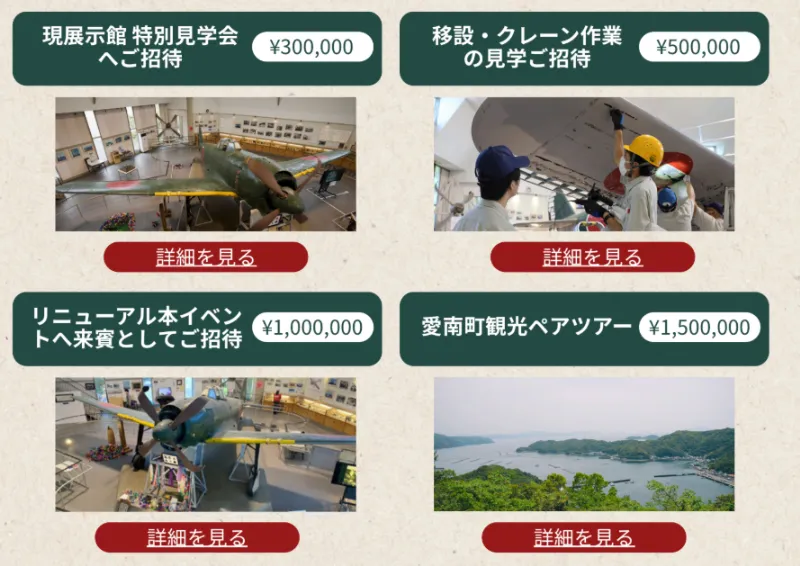

紫電改クラウドファンディングでは、支援金額毎に多彩な返礼品が用意されました。県外の寄付者には、ここでしか手に入らない限定アイテムが提供され、プロジェクトならではの特別感を演出しています。

たとえば木製ペン(3万円)や愛媛県産真珠あしらった特製ピンズ(5万円)、紫電改の機体をデザインしたオリジナルスニーカー(10万円)は、歴史的価値と地域資源を融合させたユニークな品として高い人気を集めました。

そのほかにも、縮尺1/144模型(30万円)、さらには1/72模型(100万円)や1/32模型(300万円)など精巧な模型もラインナップされています。

また、高額寄付者向けには、展示館特別見学会や移設作業の見学招待、愛南町観光ペアツアー(150万円)、リニューアルイベントへの来賓招待(100万円)といった体験型リターンも用意されました。これらは単なる記念品を超え、支援者がプロジェクトに深く関わり、共に歴史を未来へつなぐ一員となる実感を得られる仕組みとなっています。

紫電改のクラウドファンディング成功に学ぶ3つのポイント

紫電改展示館のクラウドファンディングは、資金調達の成功事例としてだけでなく中小企業や個人事業主が自らの事業に挑戦する際にも多くの示唆を与えてくれます。本章では、このプロジェクトから学べる3つの重要なポイントを整理し、今後の活用方法を考えていきましょう。

意義を伝えるストーリー設計

クラウドファンディングで支援を集めるには、支援者の共感を呼び起こす物語が必要です。

紫電改のプロジェクトでは、「唯一現存する実機を通じて平和の大切さを未来に伝える」という明確なストーリーが軸に据えられていました。歴史的背景や社会的意義を丁寧に伝えることで、「この遺産を守りたい」「意義のある活動を応援したい」と感じる支援者の心を動かし、広がりのある共感を生み出しました。

中小企業がクラウドファンディングに取り組む場合も、自社の商品やサービスには必ず背景となる物語があります。創業時の想い、地域への貢献、解決したい社会課題といった要素を掘り起こし、わかりやすい言葉で発信することが大切です。支援者は単なる商品購入ではなく、その背後にあるストーリーに価値を見いだし、共感して支援してくれるのです。

明確な資金用途の可視化

支援者に信頼されるためには、「集めた資金をどのように活用するのか」を明確に示す必要があります。紫電改の事例では、資金の使途を細かく分け、段階ごとに目標を設定しました。例えば、最初の目標は「機体の補強や移設準備」、次の目標は「実際の移設に必要な費用」といった形で、支援者が自分の支援がどこに役立つのかを具体的にイメージできる工夫がなされていました。

このように資金用途を可視化することで安心感を与え、プロジェクトの透明性を高めることができます。さらに、段階的な目標を達成するたびに成果を発信することで、プロジェクトの勢いをアピールでき、追加の支援につながりやすくなります。

ストレッチゴールの設定

クラウドファンディングでは、最初の目標達成後に新たなゴールを提示するストレッチゴールの設定も効果的です。紫電改のプロジェクトでは、1つ目の目標を達成するたびに次のゴールを発表し、その都度話題を集めました。この積み重ねがメディアにも取り上げられ、さらなる支援者の獲得につながったのです。

中小企業がクラウドファンディングに挑戦する際も、現実的な小目標を設定し、達成ごとに次のステップを提示することが重要です。段階的な成長を示すことで支援者との信頼関係を強化し、「このプロジェクトなら支援したい」と思わせる環境を整えることができます。

紫電改クラウドファンディングから学ぶ成功戦略

歴史的遺産の保存から地域振興まで、クラウドファンディングは新しい資金調達の方法として大きな役割を果たしています。

紫電改プロジェクトの成功事例とその背景には、3つの大きなポイントがありました。

- 意義を伝えるストーリー設計

- 明確な資金用途の可視化

- ストレッチゴールの設定

これからクラウドファンディングに挑戦しようと考えている方も、ぜひこれらのポイントを踏まえ自社ならではのプロジェクトを構想してみてください。共感を集める仕組みを整えれば、支援者との絆が生まれ、目標達成への道が開けるはずです。

なお、最新のクラウドファンディング事例や実践的なノウハウを継続的に学びたい方は、ぜひのニュースレターや公式LINEにご登録ください。LEAGUEはあなたの挑戦を全力でサポートします。

コメント