被災地のために何かできることはないのかな?

クラウドファンディングを活用すればすぐ支援を送ることができるよ!

地震や豪雨などの自然災害は、暮らしに深刻な影響を残します。

こうした場面で、迅速に必要資金を集められる手段として注目されているのがクラウドファンディングです。オンライン上で目的・資金の使途・進捗を公開しながら寄付を募ることができるため、少額から誰もが参加できます。

本記事では、クラウドファンディングが災害支援にどのように役立つのかを、最新の活用事例とともにわかりやすくご紹介します。

クラウドファンディングの基礎知識

クラウドファンディングとは、インターネット上の専用プラットフォームを介して、そのプロジェクトやアイデアに共感した人々から資金を募る仕組みです。

もともとは新製品開発やスタートアップの資金調達に用いられてきましたが、現在は地域活動の支援や社会課題の解決・災害復興など幅広い分野で活用が広がっています。

近年では、自治体と連携した「ガバメントクラウドファンディング(GCF)」における寄付がふるさと納税として扱われ、税控除のメリットも受けられる仕組みが整っています。

なぜ災害支援にクラウドファンディングが選ばれるのか

大きな災害に見舞われた地域では、一刻も早い援助が生命線となります。近年では、クラウドファンディングが災害支援に対応する有力な手段として浸透してきました。

パソコンやスマートフォンがあれば誰でも簡単に始められ、多くの人が気軽に参加できることから、支援の新しいかたちとして定着しつつあります。

クラウドファンディングが災害支援の手段として選ばれる背景には、4つの大きな要因があります。

わずかな金額でも即座に行動できる

クラウドファンディングでは、「何かしたい」と思った瞬間に支援することができます。

面倒な手続きは一切なく、少額での支援も可能です。無理なく参加できる仕組みが「今できること」を迷いなく行動に移させる後押しとなっています。

情報拡散で人の心を動かす

被災地を支援するプロジェクトがインターネットで拡散されると、援助の輪はさらに広がります。

「困っている人を助けたい」という強い気持ちが、SNSなどを通じて連鎖していく様子は、現代ならではの現象といえるでしょう。一人の善意が多くの人の心を動かし、結果として大きな支援の流れを作り出します。

お金以上に大切な心のつながり

クラウドファンディングでは、寄付と同時に励ましのメッセージを送ることができます。

こうした温かい言葉は、被災された方々や支援活動を行う団体にとって、金銭的な援助と同じかそれ以上に価値のあるものです。

実際に「募金がすぐに届いて本当に救われた」「みんなが応援してくれていると知って勇気が出た」という当事者の体験談がこの支援の意義を物語っています。

資金がどう使われたかすぐ分かる

クラウドファンディングでは集まった支援金がどのように使用されたのかを、プロジェクトページで詳しく見ることができます。

支出の内訳が具体的に示されるため、寄付した人は自分のお金が確実に役立っていることを確認でき、「参加して良かった」という満足感を得られます。

以上のように、募金の手軽さと速さ、SNSによる共感の連鎖、被災者への心理的サポート、そして運営の透明性という要素が組み合わさっていることから、クラウドファンディングは現代の災害支援において大きな存在となっています。

クラウドファンディングの災害支援プロジェクト事例

ここからは実際にクラウドファンディングが災害支援に活用された事例をご紹介します。

石川県輪島市「とうげマルシェ」設立プロジェクト

石川県輪島市門前町道下(とうげ)地区では、2007年の能登半島地震および昨年の地震で甚大な被害を受け、地域のスーパーが撤退するなど生活インフラにも課題を抱えていました。

そこで地域住民が中心となり、ミニスーパー兼カフェ・イベントスペースからなる交流拠点「とうげマルシェ」を建設するクラウドファンディングが立ち上げられました。

目標金額3,000万円、募集期間約3ヶ月でスタートしたこのプロジェクトは、開始から間もなく多くの支援が集まり、現在990万円の支援金を調達。マルシェ建設の初期フェーズを進め、地域復興への大きな一歩となりました。

支援者からは「被災地に笑顔を取り戻してほしい」「地域の頑張りを応援したい」といった励ましのメッセージが数多く寄せられ、資金以上の精神的支援ももたらされています。

この事例は、小規模な地域コミュニティでもクラウドファンディングを通じて必要な資金と全国からのエールを集められることを示しました。

ガバメントクラウドファンディングによる広域連携支援

国による復興支援策の一環として、複数自治体が連携して災害復興資金を募る「広域連携ガバメントクラウドファンディング」の取り組みも成功を収めています。

例えば復興庁の支援で実施されたあるプロジェクトでは、27自治体が参加して被災地支援の寄付を募り、目標約2.84億円に対し約5.58億円(達成率196.6%)もの寄付金が集まりました。参加寄付者は約6,000人にも上り、全国から多くの人々がふるさと納税を通じて復興に貢献した形です。

このように行政とクラウドファンディングがタイアップするモデルでは、税控除のメリットや行政による情報発信力も相まって非常に大きな支援が実現します。集まった資金は被災自治体ごとに地域の復旧・復興事業(産業再建、防災インフラ整備、被災者支援など)に充当されており、クラウドファンディングの新しい成功事例と言えます。

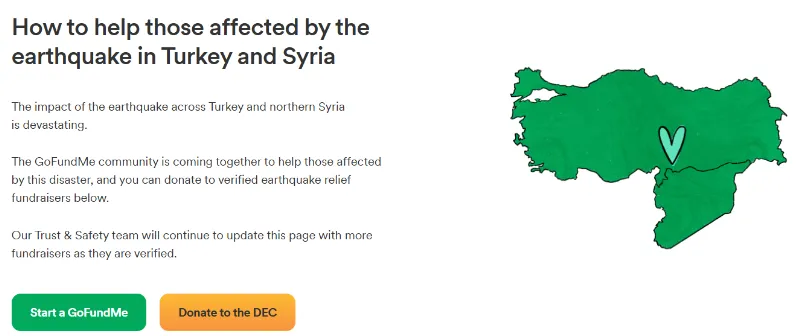

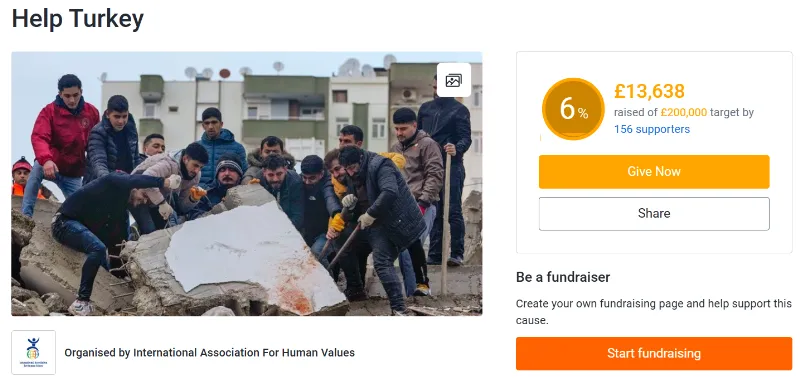

トルコ・シリア大地震におけるグローバル支援

2023年2月に発生したトルコ南部・シリアの大地震では、国際的なクラウドファンディングの動きがいち早く立ち上がりました。

米国のプラットフォームGoFundMe上では、在外トルコ人コミュニティや支援団体が次々と募金キャンペーンを開始し、短期間で数百万ドル規模の寄付金が集まりました。

これらの資金は現地のNGOや救援機関を通じて被災者支援に活用され、物資供給や避難所運営に充てられています。

また、イギリス発のJustGivingでも同震災救援の募金ページが作成され、世界中から寄付が寄せられています。

国際災害支援においてもクラウドファンディングは迅速かつ効果的に機能し、多くの被災者へサポートを届けています。

グローバルな支援では特に透明性が重視され、集まった寄付金の使途報告や現地からの状況報告が随時公開されることで、支援者の信頼を高め大きな額の資金を動かした好例となりました。

新たな支援の選択肢としてのクラウドファンディング

災害の直後に必要なのは、「今すぐ」動くための仕組みです。

クラウドファンディングは、何時でもスマートフォンから数分で寄付や情報共有ができる点が強みです。目的や資金の使い道、進捗をオンラインで公開しながら支援を募ることができるため、少額でも参加しやすく、初動の遅れを最小限にできます。

この仕組みは資金調達だけにとどまりません。

誰に何を届け、どんな変化を起こしたいのかを伝える過程で、支援者との対話が生まれます。活動報告に寄せられたコメントへやりとりが重なり、次の報告を待つ人が増える―そうした中で、単発の寄付が継続的な関わりに変わっていきます。

復旧・復興は短距離走ではありません。

だからこそ、クラウドファンディングで形成された小さなコミュニティが、二度目・三度目の寄付や情報の拡散、現地での手伝い、被災地産品の購入など、形を変えながら長く伴走する力として必要です。お金だけではない、人との関わりが地域の再起を支えます。

LEAGUEでは、クラウドファンディングの事例集や実務チェックリストに加え、初回の個別相談もご用意しています。最新情報はニュースレターと公式LINEでお届けしますので、ぜひご登録ください。

まずは自分にできることから始めませんか?

コメント