動物愛護のためクラウドファンディングで資金調達?

動物愛護の現場では、日々多くの命が救いを求めています。その中でも、埼玉・東京・沖縄を拠点に活動を続けているNPO法人にゃいるどはーとは、犬猫の保護・譲渡活動に精力的に取り組んできた団体です。

2024年、同法人は活動の根幹ともいえる“拠点”の安定化を目指し、クラウドファンディングに挑戦しました。プロジェクトの目的は、老朽化の進む借家から脱却し、保護動物たちが安心して暮らせる「終の棲家」を購入すること。結果、目標の3600万円を大きく上回る5000万の支援金を集めることに成功しました。

この記事では、その挑戦の全貌と成功要因を解説し、クラウドファンディング初心者にも学びになるポイントをお伝えします。

にゃいるどはーととは?

「にゃいるどはーと」は埼玉県・東京都・沖縄県を中心に活動している、動物愛護のNPO法人です。

保護が必要な犬や猫の命を救い、適切な医療ケアと生活環境を提供したうえで、新しい家族との出会いをサポートしています。

その活動は一時的な保護にとどまらず、動物たちの最期まで寄り添う“終生飼養”を大切にしており、里親が見つからないケースにも責任を持って向き合っています。日々の活動はボランティアと寄付によって支えられており、クラウドファンディングはその一環として行われました。

なぜクラウドファンディングで「棲家の購入」が必要だったのか

これまで「にゃいるどはーと」は複数の賃貸物件を拠点として利用してきました。しかし、更新時の契約条件変更や、突発的な退去通告など、安定性に欠けるという課題を常に抱えていたのです。

特に、動物たちにとって“環境の変化”は大きなストレスとなる要素であり、移動や拠点変更は命に関わる場合もあります。そこで、団体は「自分たちで所有する拠点を持つこと」が、持続可能な保護活動の基盤になると考え、本拠地「幸町シェルター」購入のためクラウドファンディングでの資金調達に踏み切りました。

わずか2日で1,000万円突破──購入した建物の課題と第三目標の意味とは

プロジェクトの目的は、保護動物たちの終の棲家となる施設の確保でした。

そして、購入しようとしているビルは、その広さや立地など活動に適した面を持つ一方で、以下のような深刻な課題も残されていました。

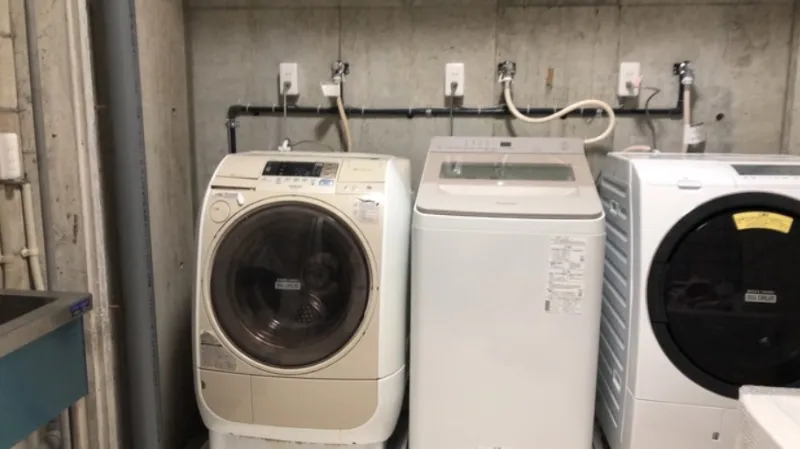

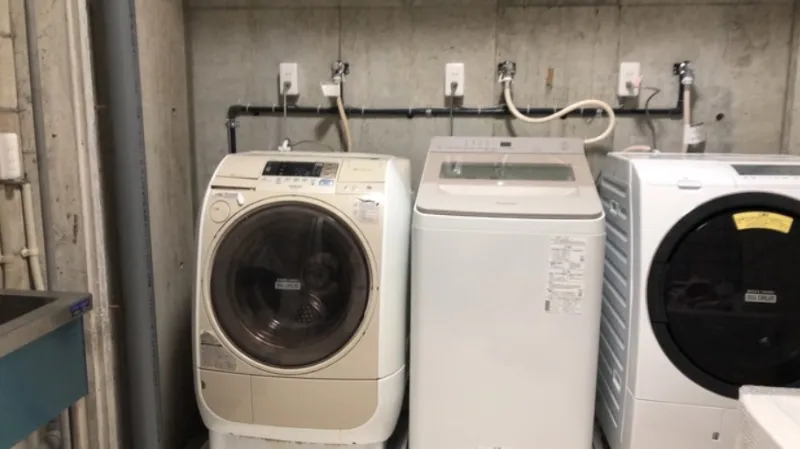

- キッチンや浴室ではお湯が使えない状態

- 洗濯機の設置ができず、30分離れた別拠点へ通う必要がある

- 雨漏りや壁紙の剥がれ、穴あきなど、内装の老朽化が進行中

これらの問題を放置したままでは、動物たちにとっても、日々お世話をするボランティアの方々にとっても、安全かつ快適な環境とはいえません。そこで、「建物の購入」に加えて「安心して暮らせる空間へ整備する」ことを見据え、第三目標として5,000万円の資金調達を掲げました。

資金調達は段階的に進められ、以下のように進行しました。

- 第一目標:1,000万円(達成までわずか2日)

- 第二目標:3,600万円(銀行融資2,000万円と組み合わせ、物件購入を実現)

- 第三目標:5,000万円(建物の安全性と機能性を高める改修費用)

結果として5,000万円を超える支援が集まり、建物の購入のみならず、必要な改修費の大部分を確保することができました。ここまでの支援が実現した背景には、団体の誠実な発信、明確なビジョン、そして進捗の「見える化」を通じて、支援者と強固な信頼関係を築いてきた点が挙げられます。

クラウドファンディング成功のポイント

このプロジェクトが成功した要因として、以下の3点が挙げられます。

明確で共感を呼ぶ目的設定

命を守るという目的は多くの人の心を動かすものですが、「終の棲家を買う」という具体的な行動目標を示したことで、支援者が支援の意義を明確に理解できた点は大きな強みです。

活動の“見える化”と信頼構築

定期的な活動報告、現場の写真・動画、リアルな課題の共有など、すべてが「透明性」に繋がっていました。これにより、支援者との信頼関係が強まりました。

SNS連携による情報拡散

ハッシュタグ「#にゃいるどはーとを応援」などを活用し、X(旧Twitter)などで広く支援を呼びかけた結果、情報が拡散され、関心層以外にもプロジェクトが届く仕組みを構築できました。

ストレッチゴールを取り入れた段階的な資金設計

このプロジェクトでは、クラウドファンディングの効果を最大限に引き出す「段階的な目標設定」=ストレッチゴールが巧みに行われていました。

第一目標の1,000万円を達成した後、次なる目標として3,600万円(物件購入に必要な金額)を設定。これには銀行融資2,000万円が含まれ、実質的な購入資金の確保となりました。そして最終的には5,000万円を掲げ、老朽化した設備の改修や、動物とボランティア双方にとって快適な空間づくりを目指しました。

このように、段階的に目標を引き上げることで、「今どの段階なのか」「次の支援が何に使われるのか」が明確になり、支援者の納得感と参加意欲を高めることに成功したのです。

にゃいるどはーとから学ぶクラウドファンディングの本質

「にゃいるどはーと」の取り組みから学べることは、動物保護というジャンルに限りません。中小企業や個人事業主が地域に根ざした課題解決を目指す際にも、共感される目的の提示、誠実な情報発信、段階的なゴール設計は非常に有効なアプローチとなります。

もし自社のプロジェクトや地域課題に対して、「思いはあるが、資金が足りない」と感じている場合は、クラウドファンディングが有効な選択肢となるでしょう。

クラウドファンディングは、正しい手順と戦略を踏めば中小企業や個人でも実現可能な資金調達手段です。

私たちLEAGUEでは、クラウドファンディングの企画立案からページ制作、支援者獲得までを一貫してサポートしています。これまで多くの企業や個人の挑戦を成功に導いてきた実績があり、初めての方にも安心してご相談いただけます。

クラウドファンディングの第一歩を、私たちと一緒に踏み出しませんか?

コメント